ブログ初心者であっても、自分が書いた記事やブログを上位表示させたいと思うのが普通です。自分が狙ったキーワードで上位表示させることを「SEO対策」と呼びます。

または、検索エンジン最適化ともいいます。この記事では、ブログ初心者が知ってくべきSEOの基本やSEO対策についてまとめています。

[su_panel background=”#fafaf5″ border=”2px solid #e1e1d6″ shadow=”0px 1px 1px ” radius=”5″]- SEO対策(検索エンジン最適化)の意味が分からない

- 具体的なSEO対策を知りたい

- ワードプレスブログのSEO対策の具体例を知りたい

こんな悩みを解決します。

- 知っておきたいSEOの基本

- 基本的な内部SEO対策7選と外部SEO対策2選

- ワードプレスブログのSEO対策10選

この記事を読むことによって、SEOに対する基本的な知識が身に付きます。また、あなたが 今後やるべき内部SEO対策と外部SEO対策が明確 になります。

さらには、ワードプレスブログを作った際に、行った方がいいSEO対策10戦の内容が理解できます。

ぜひ、最後まで記事を読んでSEOに対する理解を深めて、狙ったキーワードで上位表示を狙っていきましょう。

初心者でも知っておきたいSEOの基本知識

[su_panel background=”#fafaf5″ border=”2px solid #e1e1d6″ shadow=”0px 1px 1px ” radius=”5″] [/su_panel]

[/su_panel]ブログの アクセスUP、あるいはブログをマネタイズする上で、大きなウエイトを占めるのがSEO対策 です。

この記事では、ブログ初心者向けに「SEOの基礎知識」について、分かりやすく解説していきます。

今後ブログを続けていく中でSEO対策は切っても切り離すことが出来ない大切な要素の一つになります。

ただ、SEO対策をしなければいけない事は分かっていてもSEO対策の基本的な知識がないと、今後困る事も出てきます。

その為にも、まずは SEOの基本的な知識を身に付けていきましょう。

SEOに関する基本的な事項を理解する

[su_panel background=”#fafaf5″ border=”2px solid #e1e1d6″ shadow=”0px 1px 1px ” radius=”5″] [/su_panel]

[/su_panel]SEOは「Search Engine Optimization」の三つの英単語の最初の「S」二番目の「E]、そして三番目の「O」の頭文字を取った造語です。

日本語に翻訳すると「検索エンジン最適化」と言う意味になります。もう少し分かりやすく言うと、 狙ったキーワードで上位表示させるための対策 という意味です。

一般的には「SEO対策」と呼ばれることが多いです。この「SEO対策」という言葉は今後も頻繁に出てくる単語なのでこの機会にぜひ頭に入れておきましょう。

Webサイトを運営する人は、必ずと言っていいほどSEO対策をしなければいけません。

適切なSEO対策を行う事によって、あなたのブログは上位表示されて、アクセスが増えて、ブログの読者が増えるからです。

ただし、SEO対策をする前に知っておかなければいけない事があります。それは何かと言うと、検索エンジンそのものの仕組みです。

ここの理解なくしてはSEO対策は成り立りたちません。

これは、ブログの所有者がグーグル検索でのランキングを上げて、アクセスを増やすために使用する戦略です。

アルゴリズムについて理解する

[su_panel background=”#fafaf5″ border=”2px solid #e1e1d6″ shadow=”0px 1px 1px ” radius=”5″] [/su_panel]

[/su_panel]「アルゴリズム」とは検索エンジンがWebサイトを採点する為に作っているルールやロジックのことです。このアルゴリズムは一般公開はされていません。

ですから、私たちはグーグルを含めた検索エンジンがどういうアルゴリズムで検索結果を決めているかは知る事は出来ません。

アルゴリズムは200以上の項目があり、毎日判定されて、その判定結果が検索結果に反映されています。

検索結果が毎日変化するのは、アルゴリズムによる判定結果が変わるからです。私たちが知っておくべき事は、以下の2点。

[su_panel background=”#e3f4f9″ color=”#135165″ border=”1px solid #18799d”] グーグルの大きなアップデートは年に二回ほど実施され、小さいアップデートは日々行われている

グーグルのアルゴリズムは日々進化している

[/su_panel]

Googleが、こうした アップデートを繰り返す目的は、読者ファーストという視点に立って、ユーザーに最適な検索エンジンを目指しているから です。

前述したように、アルゴリズムは日々進化を繰り返しています。そして、このアルゴリズムが変更されることを「アップデート」と呼びます。

これまでグーグルによるアップデートは何回も行われてきました。また、小さいアップデートは毎日行われていると言われています。

Googleのこれまでの大規模なアップデートは、以下の3つです。

[su_panel border=”3px double #5acae5″ radius=”5″] 「ペンギンアップデート」

「パンダアップデート」

「フレッドアップデート」

[/su_panel]

などの名前が付けられています。

このような大規模なアップデートが行われる度に、検索結果に大きな順位の入れ替わりが起こります。これによって、今まで大きく稼いでいたアフィリエイターも稼ぐ事が出来なくなり、撤退せざるを得なくなるのです。

ただ、このアップデートも悪い事ばかりではありません。アップデートの目的は「より適正な検索結果」にするために行われます。

ですから、重複コンテンツによるWebサイトの量産による上位表示の独占や低品質な記事やブログの排除、スパム行為や不正リンクなどの悪い要素を持ったWebサイトは排除されていきます。

正しいSEO対策を行って、記事を積み重ねていけば何も恐れる事はありません。

狙ったキーワードの 検索意図をしっかり考えて、検索意図に沿った答えを記事の中で返していけば検索エンジン恐れるに足らず です。

知っておきたい検索順位の決まり方について

[su_panel background=”#fafaf5″ border=”2px solid #e1e1d6″ shadow=”0px 1px 1px ” radius=”5″] [/su_panel]

[/su_panel]次にどのような流れで検索順位が決まるかを知っておきましょう。検索順位が決まる流れを知っておくことによって、SEO対策で行うべき事が見えてきます。

- クローラーがネット上を巡回

- インデックスさせて、グーグルのデータベースに情報を格納

- 検索キーワードに合わせて抽出

- スコアリングして点数を付ける

- 検索結果に表示される

大まかな流れは以上の通りですが、初心者だと何のことかチンプンカンプンですね。以下からもう少し噛みくだいて解説します。

ステップ①クローラーがネット上を巡回する

[su_panel background=”#fafaf5″ border=”2px solid #e1e1d6″ shadow=”0px 1px 1px ” radius=”5″] [/su_panel]

[/su_panel]単に「クローラー」と言ってもいくつかのクローラーが存在します。クローラーというのは、検索エンジンが世界中のネット上を巡回させているロボット(プログラム)の事です。

クローラーは大別すると、以下の4種類です。

- Googlebot … Googleがクロールを行うためのクローラー

- Yahoo Slurp … 日本以外のYahooのクローラー

- Baiduspider … 中国の検索サイトBaiduのクローラー

- bingbot … Bingのクローラー

日本のYahooの検索エンジンはGoogleのものを使用しているため、日本の検索エンジンのシェアの9割はGoogleが占めています。そのため、私たちが作る ブログはGooglebot(グーグルボット)さえ意識しておけばOK です。

要はグーグルだけ意識しておけばいいという事ですね。このクローラーはリンクを辿って、Webサイトを巡回します。

ですから、このプログラムのシステムが分かると、内部リンクで記事同士をリンクで繋ぐという事がいかに大切かが分かりますね。

ステップ②インデックスでグーグルのデータベースに情報を格納

[su_panel background=”#fafaf5″ border=”2px solid #e1e1d6″ shadow=”0px 1px 1px ” radius=”5″] [/su_panel]

[/su_panel]インデックスとは前述したように ネット上を巡回しているクローラーが発見したWebサイトを検索エンジンのデータベースに「登録」すること を指します。

検索エンジンはインデックスされた情報をもとに順位付けを行ういます。

その為にWebサイトをクローラーが訪れた時に、 それぞれのページを検索エンジンが把握しやすいように内部リンクを貼っておく 訳なんですね。

この内部リンクがうまくいっていないと、同じブログの中でもインデックスされているページとインデックスされていないページが存在することになります。

例を上げておきます。例えば、あなたが作っているブログの記事が50記事あるとします。

上述したように、内部リンクを貼っていないと、30記事がインデックスされて、残りの20記事がインデックスされていないという状況が起こります。

これはSEO上も非常にまずい状態だということです。

[su_panel border=”3px groove #fbd035″ radius=”10″] ※豆知識

記事がインデックスされているかを早く確認する方法をお伝えしておきます。

確認したいページのURLの前に「site:」を入れて検索すると、そのページがインデックスされているかどうかを確認 することができます。

その際は以下のように「http://」も含めて入力します。

→ 例 「site:https://arafifate.com」

新規のページだけでなく、内容を変更したページに関してもきちんとインデックスされているかどうかを確認することができます。

[/su_panel]

上の標記方法で入力してみて、きちんとWEBサイトや個別記事が表示されたらインデックスされている言う事です。

ステップ③検索キーワードに合わせて抽出する

[su_panel background=”#fafaf5″ border=”2px solid #e1e1d6″ shadow=”0px 1px 1px ” radius=”5″] [/su_panel]

[/su_panel]GoogleやYahoo!などであるユーザーが特定のキーワードで検索したとします。そうすると、インデックスされたデータベースの中から、そのキーワードに合致するWebサイトを探し出します。

但し、これは検索エンジン側の作業なので、私たち検索ユーザー側では、どんな作業が行われているか確認することは出来ません。

検索順位が決定する五つのステップの中で、三番目のステップでは、このような作業が内部で行われていると理解しておきましょう。

ステップ④アルゴリズムに合わせてスコアリング(点数付け)する

[su_panel background=”#fafaf5″ border=”2px solid #e1e1d6″ shadow=”0px 1px 1px ” radius=”5″] [/su_panel]

[/su_panel]次にグーグルのクローラーは、データベースから探し出したWebサイトを独自のアルゴリズムによって判定します。

判定する基準は261項目あるようです。曖昧な表現をしているのは、あくまでも推測によるものだからです。

そして、261ある基準値にそって、それぞれのキーワードにおける判定を行っていきます。 Webサイトを評価して点数を付けることを「スコアリング」 と呼びます。

スコアリングにおいては、プラスに働く要素とマイナスに働く要素があります。

当然ですが、プラスに働く要素が多いと、スコアリングは高くなりますし、マイナスに働く要素が多いとスコアリングは低くなり、検索結果も上位に行けないという結果になります。

後述しますが、この記事では マイナス要因を極力排除して、プラス要因をより高くすることによって、相対的なスコアリングをあげる 事を目的としています。

ステップ⑤検索結果に表示する

[su_panel background=”#fafaf5″ border=”2px solid #e1e1d6″ shadow=”0px 1px 1px ” radius=”5″] [/su_panel]

[/su_panel]ここまでの段階を経て、ようやく検索エンジンはWebサイトを検索結果に表示させるという事です。

もちろん、点数が高い順番に検索結果に表示させるのは言うまでもありません。

つまり、あなたのWebサイトが検索エンジンに発見されて出来るだけ早くデータベースに情報を格納されインデックス されると共に、なるべく 高い点数を付けてもらう(スコアリング)ようにする対策がSEO(検索エンジン最適化)対策 という事ですね。

ここまでが最低限初心者でも知っておきたいSEOに関する知識編です。次にSEO対策では二つの対策が欠かせません。

それぞれについて解説します。

初心者でもできる内部対策SEO7選

[su_panel background=”#fafaf5″ border=”2px solid #e1e1d6″ shadow=”0px 1px 1px ” radius=”5″] [/su_panel]

[/su_panel]SEO対策は内部SEO対策と外部SEO対策の2種類に分かれます。数年前までは、内部対策よりも外部対策の方が重視されていました。

その結果、 内容の薄っぺらいWebサイトが上位表示されている事も多い という状況でした。

当時のグーグルのクローラーは精度が低かったので、たくさんんのリンクが付いているWebサイトを上位表示させていました。

グーグルのクローラーは毎日のようにアップデートを繰り返しその精度は日々向上しています。

その結果、外部リンクが多いWebサイトよりも、 内部リンクがしっかりしたサイトを上位表示させるように変化 しています。

さらに言うなら、量よりも質を重視したアルゴリズムに変化しているのです。

ですから、今は 外部リンクを多くつける対策よりも、ブログそのものの質を向上させていき、読者満足度の高い記事をいかに作っていくかが上位表示させるコツ と言えるでしょう。

という事で、以下から初心者でも最低限行っておきたい内部SEO対策について解説します。

内部SEO対策①キーワード選定

[su_panel background=”#fafaf5″ border=”2px solid #e1e1d6″ shadow=”0px 1px 1px ” radius=”5″] [/su_panel]

[/su_panel]SEO対策で最も大切な要素はキーワードです。ユーザーが実際の検索窓に打ち込むワードのことは「クエリ」と言います。

初心者におすすめの「特化ブログ」を作る際のキーワード選びは下記のリンクで詳しく解説しています。

これはブログ設計や記事設計の考え方や行い方にも大きく関わってきます。私は強いブログを作っていくにはブログ設計が欠かせない要素だと思っています。

このブログ自体も数か月かけてブログ設計を行い作ってきたブログです。また、ブログを構成しているそれぞれの記事も記事設計を必ず行い記事を公開しています。

ですから、あなたも今後ブログをマネタイズしてブログ主体の仕組みを作っていこうとするなら 必ずブログ設計や記事設計は学んでいきましょう。

遠回りのように感じると思いますが、結果としてそれがグーグルのアルゴリズムの変更や大幅なアップデートが来てもびくともしないブログが完成します。

内部SEO対策②タイトルにキーワードを含める

[su_panel background=”#fafaf5″ border=”2px solid #e1e1d6″ shadow=”0px 1px 1px ” radius=”5″] [/su_panel]

[/su_panel]キーワードの大切さは前述した通りです。次に大切な要素はタイトルに必ず上位表示させたいキーワードを含めるという事です。

キーワードはタイトルに二つは含めても大丈夫です。但し最大でメインキーワードは二つまでと覚えておきましょう。

メインキーワードを3語以上含めると、文字数が多くなるのとともに、グーグルからペナルティを喰らう可能性があります。 ここは非常に大切なポイントです。必ず守るようにしましょう。

次に大切なのは、ユーザーにとって魅力的なタイトルになっているかということ。魅力的というのはタイトルを見て、クリックして記事を見たいと思うかどうかということ。

矛盾するかもしれませんが、 タイトルにキーワードを含めつつユーザーにとってもクリックしてどんなブログか見てみたいと思ってもらえるようなタイトルを作らなくてはいけない と言う事です。

タイトルの文字数は人によって多少いう事が違います。理由は、グーグルのアルゴリズムの関係に依るものです。例えば、32文字以内しか検索結果に表示されない時もあれば40字になっても表示されることがあります。

ですから、ブログによってタイトルは32文字以内の方がいいと言う標記があったり、あるブログでは40文字以内であればタイトルは表示されるという事になるのです。

これらを総合的に判断した時に言える事は、現段階では タイトルの文字数は32文字~40文字以内が妥当 だと判断できます。

そして、含めるキーワードは出来るだけ左端になるように配置していきます。

「出来るだけ」と書いてあるのは、左端にキーワードを持ってきた時にユーザーにとって違和感があったり、魅力的なタイトルにならないなら左端にこだわらなくてもいいという意味です。

一番に考えるのはキーワードを含めつつ、ユーザーにとって魅力的なタイトルになっているかどうかが大切だということです。

魅力的なタイトルの付け方については以下のリンクを参考にしてください。色々な例を紹介しています。

内部SEO対策③見出し(Hタグ)に適切にキーワードを含める

内部対策の三番目は見出しに適切なキーワードを含めると言う事です。これは狙うキーワードそのものではなくてもOKです。

見出しは、H1~H6までありますが、一般的なブログの見出しでは、ほとんどH1~H4が使われています。ですから、それぞれの 見出しタグの中で、関連キーワードと言われるメインキーワード以外のキーワードを含めていきましょう。

また、関連キーワードばかりになると不自然になる場合は、狙っているキーワードと一緒に頻出する共起語を含めていきましょう。

⇒適切な見出しの作り方についてはこちらの記事をご覧ください。

内部SEO対策④メタディスクリプションを適切に付ける

[su_panel background=”#fafaf5″ border=”2px solid #e1e1d6″ shadow=”0px 1px 1px ” radius=”5″] [/su_panel]

[/su_panel]メタディスクリプションとは、検索結果に表示されるブログの説明文の事です。通常の検索結果では、タイトルの下にブログ記事の説明文が表示されます。

検索ユーザーは、検索結果から、まずはタイトルを見ます。その後に、メタディスクリプション(ブログ説明文)を見るのが一般的な流れです。

タイトルには、どんな記事が書いてあるかという記事の概要が書いてあるはず。しかし、タイトルだけでは実際にどんな記事が書かれているか把握できない場合があります。

その場合、ユーザーの次の行動として、タイトルの下に書かれている記事説明文を見て、ブログ記事を見るかどうかを決定します。

ですから、 記事の説明文では、記事タイトルに書くことが出来なかった要素で、ユーザーに興味を持ってもらい、かつ知ってもらいたい要素 を盛り込んでいきます。

メタディスクリプションの中では、メインキーワードは3回までは使っても大丈夫です。サブワードは二回まで使ってもOKです。

三回使う事でクローラーは、使われている単語が大切なワードだということを認識します。 文字数は80文字~120文字くらいが妥当 です。

ブログ記事の概要を知らせるという趣旨で書いていきましょう。

内部対策⑤本文にキーワード、関連キーワード、共起語を適切に含める

[su_panel background=”#fafaf5″ border=”2px solid #e1e1d6″ shadow=”0px 1px 1px ” radius=”5″] [/su_panel]

[/su_panel]これは個別記事の事になりますが、個別記事を書く際に意識しておきたいのはやはりキーワードです。

狙ったキーワードで上位表示させたい訳ですから、本文にも狙ったキーワードが適切に含まれるはずです。以前は、本文の中にキーワードが何%くらい含まれているのがいいという時代もありましたが、今はそれほど厳密に考えなくても大丈夫です。

本文を書くときに少しだけ狙うキーワードを意識しながら本文を書くことによって適切な量のキーワードを含める事ができます。

また、キーワードを選定する時点で、色々な関連キーワードも分かっているはず。本文を書く時点で 関連キーワードや共起語を混ぜながら 書いていきましょう。

グーグルは、その辺りも非常によく見ています。メモ帳などを使って、極力関連するワードを含めて書くようにしましょう。

内部対策⑥検索意図を把握して、読者満足度が高い記事を目指す

[su_panel background=”#fafaf5″ border=”2px solid #e1e1d6″ shadow=”0px 1px 1px ” radius=”5″] [/su_panel]

[/su_panel]六番目にはなってしまいましたが、これが最も大切であると言っても過言ではありません。

グーグルがアルゴリズムの変更を頻繁に行うのは、常に ユーザー目線に立っておりユーザーに役立つ検索エンジン作りをしたい と考えているからです。

ユーザーが検索窓に何らかのキーワードを打ち込んで検索する時は、必ず何らかの悩みをそれ以外の意図があります。

ブログを運営する者はこのユーザーの検索意図を把握することが最も大切な仕事の一つです。検索意図を把握することによって、読者満足度が高い記事を書くことが出来ます。

ブログの中にある記事はそれぞれが独立しています。記事によってキーワードは違っているはずです。

それぞれの キーワードで上位表示を狙う為には、それぞれの検索意図を的確に把握する必要がある のです。

ユーザーの検索意図を的確に把握して、それに対する答えとなるコンテンツを返すことで読者満足度は必ず上がります。

読者満足度が上がると、他の記事も見てもらえる可能性が増えます。そうすると、ブログの滞在時間が長くなります。

ブログの滞在時間が長くなると、それだけでグーグルの評価も上がります。その結果、上位表示できる可能性がグッと高まります。

グーグルはそれぞれのブログの滞在時間もしっかりと把握しています。また、それもスコアリングの一部になっています。その辺りもしっかり理解しておきましょう。

検索意図を満たして記事の書き方は以下のリンクから詳しく解説しています。ぜひ、ご覧ください

内部対策⑦関連性が高い記事への内部リンクを充実させる

[su_panel background=”#fafaf5″ border=”2px solid #e1e1d6″ shadow=”0px 1px 1px ” radius=”5″] [/su_panel]

[/su_panel]内部SEO対策の最後になります。これは見出しにもある通リ、関連性が高い記事は記事同士をリンクさせます。

これは二つの意味があります。

一つは関連する 記事同士を内部リンクで繋げることによってクローラーがブログ内の情報を取得しやすくなります。

その結果として書いた記事が早くインデックスされるというインデックス効果が期待できます。

もう一つは 関連する記事同士をリンクさせることによって読者が他の記事を読みやすくする効果 があります。

逆に内部リンクがない記事は、SEO的にマイナスになります。マイナスになるという事はインデックスされるスピードが遅くなるという可能性があります。

ですから、 ある一定数の記事を公開した後は、それぞれの記事を修正していくと共に、内部リンクを貼っていきましょう。

外部SEO対策について

[su_panel background=”#fafaf5″ border=”2px solid #e1e1d6″ shadow=”0px 1px 1px ” radius=”5″] [/su_panel]

[/su_panel]外部SEO対策とは、あなた以外のWEBサイトがあなたのブログのURLを記事内で貼っていることを指します。これは、何かの人気投票を連想すると分かりやすいです。

多くの人から投票されていた方が人気のあるブログだと検索エンジンが認識する ということ。以前は、自作自演と言って、自分で違うドメインで何らかのWebサイトを作って、そこからリンクを張るという手法が流行った時期もありました。

一定の効果はあったものの、今ではそうした自作自演でリンクを張っても、グーグルに見破られ、ペナルティが課されます。

外部リンクには、大きく分けて二つの方法があります。以下から詳しく解説します。

ナチュラルリンクを張られる

[su_panel background=”#fafaf5″ border=”2px solid #e1e1d6″ shadow=”0px 1px 1px ” radius=”5″] [/su_panel]

[/su_panel]ナチュラルリンクとは、読んで字のごとく 自然に集まるリンクの事 を指します。ただ、これはある程度のブログの規模にならないと期待は出来ません。

また、読者の役に立っているブログになっているというのも前提条件の一つです。ですから、 初心者の間はあまり外部リンクの事は気にしなくてもいいです。

あなたがこれから作るブログが読者満足度が高いブログに成長していけばナチュラルリンクが獲得できる可能性は高まります。

初心者の間に意識しておくことは、コンテンツを見てくれた人に対してSNSなどで拡散しやすくなるようにソーシャルメディアボタンをブログ内に設置しておくこと。

無料、有料のワードプレステンプレートを使うことによって大抵は簡単にSNSのボタンを設定できます。

こういうものも有効に使っていきましょう。

自作リンクを張る

[su_panel background=”#fafaf5″ border=”2px solid #e1e1d6″ shadow=”0px 1px 1px ” radius=”5″] [/su_panel]

[/su_panel]自作リンクとは自分で別の無料ブログやその他のブログを作って自分が作ったメインのブログにリンクを貼る方法です。

リンクを意図的に多く獲得することによって、上位表示させようとするノウハウです。これは、別名「 ブラックハットSEO 」とも呼ばれます。

これに対して、 自然にリンクを集める手法を「ホワイトハットSEO 」と呼ばれます。

私も数年前にブラックハットSEOをやっていた経験があります。その当時は中古ドメインを100以上所有していました。

今でも通用するノウハウですが、今後はグーグルのアルゴリズムの進化によって厳しい局面が予想されます。私自身もブラックハットSEOからは卒業しました。

労力の割には収益が安定せず、グーグルのアップデートの度に一喜一憂しないといけないからです。また、どのブログからどのブログにリンクを貼った等をしっかりと管理していく必要があります。

所有するWebサイトが多くなればなるほど管理が大変になります。私はノート一冊が真っ黒になるほど、色々な書き込みをしていました。

一人で行うには少し無理があります。

グーグルの方向性は今後も変わらないと思います。どんな方向性かと言うと、 ユーザーに役立つ検索エンジン作り です。

この方向性性さえ変わらなければ、ホワイトハットSEOで読者にとって 役立つコンテンツを作っていくのが最もいい方法 です。

どうすれば読者にとって役立つ記事を書くことができるのかを常に考えながらブログを運営していきましょう。

ワードプレスの設定で忘れてはいけない10個の設定

[su_panel background=”#fafaf5″ border=”2px solid #e1e1d6″ shadow=”0px 1px 1px ” radius=”5″] [/su_panel]

[/su_panel]次に解説するのは、SEOの観点から、ワードプレスで必ず設定しておきたい方法について解説します。この10個の設定をしっかりと行っておくことによって内部SEO対策は万全です。

順番にしっかりと設定してくださいね。

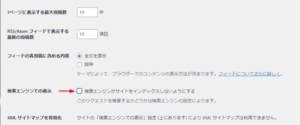

設定①WordPressの「表示設定」をチェックする

これはチェックだけなのですぐに確認が出来ます。WordPressには、検索エンジンからあなたのブログをインデックスさせない機能があります。

何故こんな機能があるかと言いますと、記事を公開前に作業できるようにするためです。

このチェック欄に誤ってチェックが付いていると悲しい事に、あなたのブログがいつまで経ってもグーグルにインデックスされません。

この 機能がオフになっていることを確認 してみましょう。

[su_panel border=”3px double #5acae5″ radius=”5″]

【確認方法】

WordPressのダッシュボードから、「設定」> 「表示設定」をクリック。

「検索エンジンの表示」までスクロールし、「検索エンジンがサイトをインデックスしないようにする」のボックスがオフになっていることを確認します。

[/su_panel]

以下の画像を参考にしてください。

[su_panel background=”#fafaf5″ border=”2px solid #e1e1d6″ shadow=”0px 1px 1px ” radius=”5″] [/su_panel]

[/su_panel]

誤ってオンになっている場合は、オフにして、「変更を保存」ボタンをクリックして変更を保存 して設定完了です。

設定②SEOに効果的なパーマリンクの設定

[/su_panel]

[/su_panel]

パーマリンクと言うのは、記事ひとつ一つに付くURLの事です。パーマリンクは、「permanent(恒久)」+「link(リンク)」という英単語からできた造語です。

この名称の通り、基本的には 一度設定したら変更しないというのが前提 になっています。実はSEO的にパーマリンクには最適な形があります。

記事を書くたびに設定する必要はありますが、ほんの少しの手間で記事が上位表示される可能性が増えるのです。

ぜひ、今から解説する方法にそってパーマリンクを設定していきましょう。ここでは最適な二つの種類を紹介します。

カテゴリをパーマリンクに含める

一つは、カテゴリーをパーマリンクへ含める形です。

何故、カテゴリを含めるかと言うと、そうすることによってクローラーが記事を解析しやすくなるのです。

それと共に、検索エンジン経由でブログに訪れたユーザーがどんな内容かが分かるのでユーザーに安心感を与える事が出来ます。

例えば、ブログの中で初心者に関する記事をまとめたカテゴリーを作成する場合を見てみましょう。

[su_panel border=”3px groove #fbd035″ radius=”10″]

この場合、下のように、初心者(syosinsya)をパーマリンクの中へ含めます。

https://arafifate.com/syosinsya/sample

[/su_panel]

カテゴリーを含めるというのは、このような形でパーマリンクを設定することを指しています。もう一つの方法は、シンプルに投稿名だけを設定するという形です。

[su_panel border=”3px double #5acae5″ radius=”5″]

例えば、seoに関する記事を書いた場合、下のような形になります。

https://test.com/seo

[/su_panel]

先ほど、カテゴリーをパーマリンクへ含めれば、検索エンジンにとっても、人が見たときもわかりやすいと解説しました。

しかし、投稿した記事数が増えていくと、途中からカテゴリーを見直したい場面というのが出てきます。

そんなときに、 パーマリンクへカテゴリーを入れてしまっていると、全て設定し直さないといけなくなり、大変な作業が発生します。

ですので、もし最初からカテゴリーがしっかり決まっていて、今後変更することがないという場合は、カテゴリーを含めるべきですが、そうでない場合は、 シンプルに投稿名だけをパーマリンクに入れることをオススメ します。

私の場合は、カテゴリは変更する予定がないので、カテゴリを投稿名の両方をパーマリンクに設定しています。

パーマリンクを設定する際の注意点

1つ目は、日本語を含めないということ。ワードプレスで作ったブログでよく見かけるのが、以下のような形で、パーマリンクに日本語が入ったURLです。

https://test.com/テスト

日本語なので、一見するとユーザーに分かりやすいのではないかと思いますが、それは日本人だけに限った話です。大抵の場合は、日本語の部分がエンコードされ、意味をなさない文字列に変わってしまいます。以下のような感じですね。

https://test.com/%E3%83%86%E3%82%B9%E3%83%88

非常に長くなりますし、記事の内容もさっぱり分かりませんね。

さらに、パーマリンクに日本語が入っていると、WordPressのバージョンによってはエラーになってしまい、アクセスできない場合もあります。

このようデメリットがありますので、パーマリンクには日本語は含めないようにしましょう。

パーマリンクの設定方法について

次にパーマリンクの形式を設定する方法を解説します。設定は、管理画面 – 設定 – パーマリンク設定で行います。パーマリンク設定を開くと、共通設定でパーマリンクの形式を選択することができます。

デフォルトで用意されているものの中から選ぶこともできますし、選択肢にある「カスタム構造」で、タグを使ってオリジナルのパーマリンク構造をを作ることも可能です。

利用可能なタグのそれぞれの意味は次の通りです。

[su_panel background=”#e3f4f9″ color=”#135165″ border=”1px solid #18799d”] パーマリンクの種類

:投稿、固定ページを作成した年

:作成した月の数字(例:1月なら1)

:作成した日

:作成した日時の時間

:作成した日時の分

:作成した日時の秒

:投稿ID

:投稿タイトル

:カテゴリーのスラッグ

: 作成者名

[/su_panel]

カテゴリーのスラッグを設定する方法は以下の通りです。WordPressのカテゴリーには、「名前」と「スラッグ」があります。

「名前」は、カテゴリーを判別するために付けるタイトルのこと。日本語でわかりやすく命名する場合が多いです。(例:ブログ)

「スラッグ」は、URLの一部などに使われる文言で、通常は半角小文字の英数字で付けられます。(例:blog)

スラッグは、何もしなければ「名前」と同じものが設定されるのですが、上で説明した通り、日本語にはしない方がいいです。

パーマリンクにカテゴリーを入れるなら、スラッグをわかりやすくシンプルに半角小文字の英数字で付けた方がいいです。そこで、ここではスラッグを設定する方法をご紹介します。

まず、管理画面 – 投稿 – カテゴリーをクリック。

[su_panel background=”#fafaf5″ border=”2px solid #e1e1d6″ shadow=”0px 1px 1px ” radius=”5″] [/su_panel]

[/su_panel]カテゴリーを新規作成する場合は、カテゴリー設定画面の左側にある「スラッグ」に任意の文字を入力します。「新規カテゴリーの追加」ボタンを押して、カテゴリーを作成します。

次に記事ごとにパーマリンクを設定します。

パーマリンクの形式設定で、「投稿名」を含めた場合、記事を作成する画面で個別にパーマリンクを編集することができます。

パーマリンクの横にある「編集」ボタンをクリックすると、変更可能です。

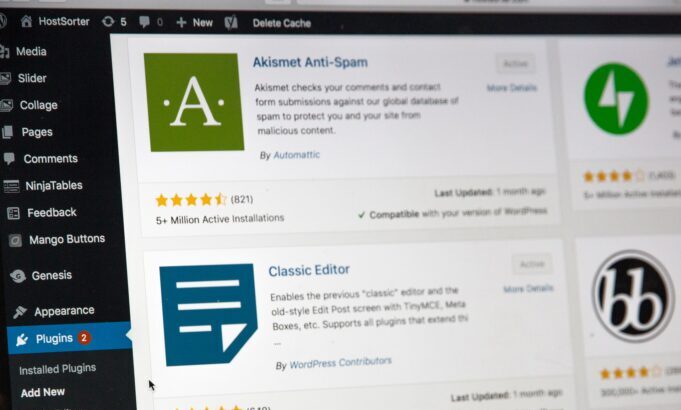

設定③SEOに効果的なプラグインをインストール

[su_panel background=”#fafaf5″ border=”2px solid #e1e1d6″ shadow=”0px 1px 1px ” radius=”5″] [/su_panel]

[/su_panel]WordPressには、「プラグイン」があります。プラグインは、WordPressの機能を拡張するプログラムです。

ここでは、SEO対策に効果的かつ無料で使うことのできる、必須のプラグインを紹介します。SEO対策で使うプラグインは下記のいずれかを使ってください。

[su_panel border=”3px groove #fbd035″ radius=”10″]

・「Yoast SEO」 ⇒初心者向きで設定が簡単

・「All in One SEO Pack」 ⇒設定項目がやや多い

[/su_panel]

大抵のブログでは、上記二つのうち、いずれかのプラグインを導入しています。

なお、All in One SEO PackにはPRO版もありますが、私たちが使う際には無料版でも十分な効果を発揮します。

設定④ブログを高速化するプラグインをインストール

[su_panel background=”#fafaf5″ border=”2px solid #e1e1d6″ shadow=”0px 1px 1px ” radius=”5″] [/su_panel]

[/su_panel]SEOにブログの読み込みスピードが遅いとかなりマイナス評価になります。これは読者の立場になれば分かる事ですね。

例えば、あなたがあるキーワードで検索したブログをクリックしたとします。その際に、ブログの読み込みが遅いとどうでしょうか?

二つのブログがあって、一つのブログの読み込みスピードが二秒、もう一つのブログの読み込みスピードが10秒だっとします。

あなたならどちらのブログを読みますか?私なら二秒で読めるブログを間違いなく読みます。グーグルのクローラーはブログの読み込みスピードも計測していると言われています。

それを考えると、プラグインを使って読み込みスピードを早くしておいた方がいいと言うのが理解できますね。

設定⑤記事の中の画像に「alt属性(代替えテキスト)」を含める

次はブログの中で使う画像に関するSEO対策について解説します。結論としては、ブログ内に使う画像には「alt属性(代替テキスト)」を設定します。

画像の 「alt属性(代替テキスト)」というのは、「何かしらの要因で画像が表示されなかったときに、画像の代わりに表示されるテキスト 」のことです。

WordPressではアップロードした画像を管理する「メディアライブラリ」で「alt属性」を設定できます。この画像に設定した「alt属性」によって検索エンジンのクローラーが画像の内容を理解し、画像検索などに表示されるようになります。

また、クローラーにとって画像の内容を分かりやすくすることで、SEO対策にも繋がる可能性があります。

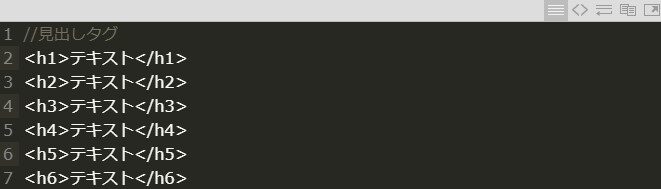

設定⑥見出しタグを適切に配置

見出しタグとは、ユーザーと検索エンジンの両方にページ内のコンテンツ構成を正しく伝えるために使用するスキルのことで、HTMLでは以下のようなタグで記述する。

[su_panel background=”#fafaf5″ border=”2px solid #e1e1d6″ shadow=”0px 1px 1px ” radius=”5″] [/su_panel]

[/su_panel]見ていただいたように、見出しタグは1~ 6まであり数字が少ないほど重要度が上がります。通常、見出しタグで囲まれたテキストは、普通のテキストと比べて大きく表示されます。

そのため、その見出しタグの下に続く文章が、どのような内容のものなのかを理解しやすくなるという訳です。

見出しタグはSEOの面から見ても非常に大切なタグです。ただし、使い方には守らなければいけない法則があります。それが以下に述べる三つの法則です。

これを守ってタグを設置しないとSEO的にマイナスになります。一つずつ解説します。

ページ構成と関係ない意図で使わないこと

[su_panel background=”#fafaf5″ border=”2px solid #e1e1d6″ shadow=”0px 1px 1px ” radius=”5″] [/su_panel]

[/su_panel]見出しタグはテキストの見た目を調整するためのものではなく、あくまでもページ上の階層構造をユーザーや検索エンジンにとって分かりやすく示すために使うものです。

ですから、見出しを見て記事の構成を分かりやすくする為に使うという事を忘れないようにしましょう。

見出し1は1ページに一つにすること

h1タグは、そのページでもっとも重要なテキストに対して使用するタグです。別名タイトルタグと言われるものです。

例えば、サイトのトップページであればサイトタイトルが、記事ページであれば記事タイトルが、そのページでもっとも重要なテキストになります。

そのため h1タグは、タイトルに設定する のが普通になっています。ほとんどのWordPressテーマでは、自動的にタイトルに<h1>が付くようになっています。

個別記事についても同様でタイトルがH1タグに設定されているケースがほとんどです。ですから、ここはそれほど気にしなくてもいい部分です。

見出しタグの順番は必ず守る

見出しタグの付け方で最も重要なのがこの順番を守るという点になります。

見出しタグは<h1>から始まりまであるが、<h1>の次に来るのは<h2>、次に来るのは<h3>と言う具合にタグには守らなければいけない順番があります。

見出しタグはコンテンツの階層構造を正しく示すために使うものです。それを考えると 見出しタグの順番が守られていないということは、その階層構造を正しく示せていないということ になります。

それでは、 結果的にSEOにマイナスの影響を与えてしまいます。 必ず順番を守るように設定しましょう。最後に見出しタグの付け方について解説します。

見出しタグは出来るだけ短く、見ただけで何が書かれてあるかが分かるのが最適です。そして、語尾は単語で終了させてください。

文章で終わる見出しタグはマイナス評価を受ける場合があります。例えば、以下のような例です。

[su_panel border=”3px double #5acae5″ radius=”5″] 悪い例 ⇒ 見出しタグを適切にテクニックとは?

よい例 ⇒ 見出しタグを適切につけるテクニック

[/su_panel]

上は文章になっていて、しかも疑問形になっています。下は最後が「テクニック」という単語で終わっています。

見出しを見ただけで、見出しタグを適切につけるテクニックについて書かれてあることが分かりますね。これを見本にして 適切な見出しタグを付けていきましょう。

設定⑦各記事ごとに必ずディスクリプションを設定する

これもついつい見落としがちなので解説しておきます。

記事を書き終えてから、やることはいくつかありますが、その中でも記事ごとのディスクリプションは必須だと考えてください。

私はSEO対策のプラグインは「All in One SEO Pack」を使っていますが、このプラグインには記事毎にディスクリプションを書く欄があります。

この欄に必ず記事のディスクリプション(→説明と書かれてある部分)を書くのを習慣化しましょう。タイトルで書けなかった記事そのものの説明をここで記載します。

ブログの記事そのものは、独立しています。記事単体で上位表示できれば、それ自体が大きなアドバンテージになります。

大きなアドバンテージを得る為にも、 必ずセットで考えてディスクリプションを書きましょう。

まとめ~ブログでマネタイズする為の基本的なSEO対策のやり方を徹底解説

[su_shadow style=”left”][su_panel background=”#FAFAF5″ border=”2px solid #cccccc” padding=”25″ radius=”3″]

- 知っておきたいSEOの基本

- 基本的な内部SEO対策7選と外部SEO対策2選

- ワードプレスブログのSEO対策10選

②記事を書いたら、関連する記事同士をリンクさせる

③記事を書くたびに、パーマリンクの設定を行う

今回はブログ初心者が最初から意識しておきたSEOについて解説しました。内部SEOの観点から七つの施策とワードプレスで内部SEO対策に関連する設定方法について解説してきました。

初心者にとってSEO対策は非常に面倒なもので、最初は理解が進まないと思います。

ブログをマネタイズする観点からもSEO対策は必須です。少しずつでも構わないので,SEOの知識を付けていきましょう。

[/su_panel]